Vorrei tornare a parlarvi di rivoluzione e ideologia, in questo tempo di contrapposizioni virate tutte al nero o tutte al bianco, dove ciascuno urla senza ascoltare e accusa l’altra parte politica delle proprie malefatte. La narrazione storica basata su fonti concrete è la prima vittima di questo stato di cose, che si fa di giorno in giorno più evidente.

Che cosa c’è di meglio che trarre spunto dal testo “Nelle vesti di Clio – L’uso politico della storia nella Rivoluzione francese (1787-1799)” di Daniele di Bartolomeo?

Sono infatti alle prese con lo studio di questo saggio, che porterò al prossimo esame nell’ambito del percorso della mia laurea magistrale, insieme con altri tomi ugualmente voluminosi. 😊 Il titolo della materia è Comunicazione storica e uso pubblico del passato, e illustra come la storia sia stata piegata a uso e consumo del regime di turno.

In un periodo arroventato come la Rivoluzione francese ci si suddivideva, o si veniva suddivisi, in rivoluzionari e controrivoluzionari. Non c’erano vie di mezzo.

Inoltre, nel maggio 1793 molte cose erano molto cambiate dalla fatidica data del 14 luglio 1789 o presa della Bastiglia: il re era stato ghigliottinato nel mese di gennaio e la Francia era in guerra contro una coalizione di numerose potenze, che premevano ai confini della Repubblica per invaderla e porre fine a un regime definito illegittimo, fatto di pazzi furiosi.

Ma la cosa che più turbava il sonno dei rivoluzionari era la controrivoluzione interna, cioè la presenza di una “quinta colonna” incaricata dal nemico di sovvertire l’ordine.

Anche la scuola e gli insegnanti facevano le spese di questo clima di sospetto, al punto da venire incarcerati e giustiziati. Mi ha dunque molto colpito il caso di un insegnante e del “crimine” di cui si macchiò.

Il caso

Alla Convenzione Nazionale – come a dire il nostro parlamento – nel mese di maggio 1793 appunto, l’assemblea discute il caso di cinque arresti arbitrari, compreso quello del nostro insegnante, Antoine Le Tellier, comminati dal Comitato di sorveglianza degli stranieri della sezione dell’Unité. In seguito, un altro Comitato cerca di far luce sull’accaduto e un deputato racconta di essere riuscito a convincere la municipalità parigina a liberare quattro prigionieri, ma non lui, che è stato deferito al Tribunale rivoluzionario.

Qual è la colpa del professore? Quella di aver paragonato Danton, Robespierre e Marat ai tre celebri regicidi Ravaillac, Clément e Damiens, rispettivamente autori degli attentati ai re Enrico IV, Enrico III (riusciti) e a Luigi XV (fallito). Nell’antico regime, il regicidio e un attentato al re erano atti gravissimi, e i colpevoli venivano puniti con supplizi atroci.

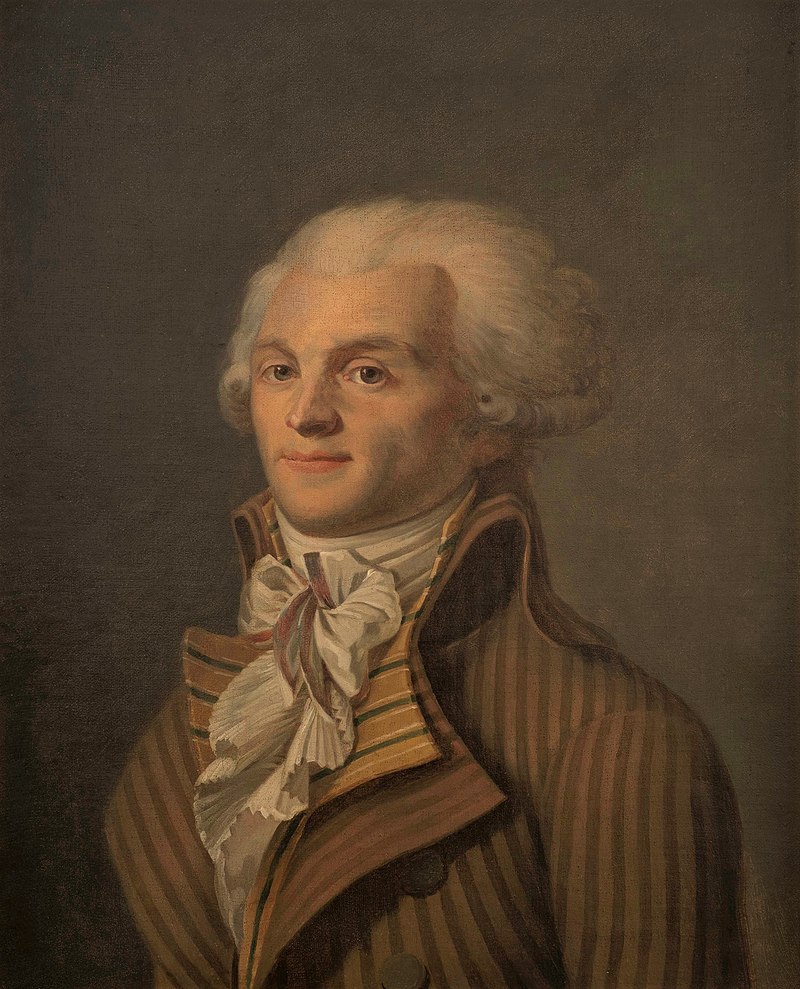

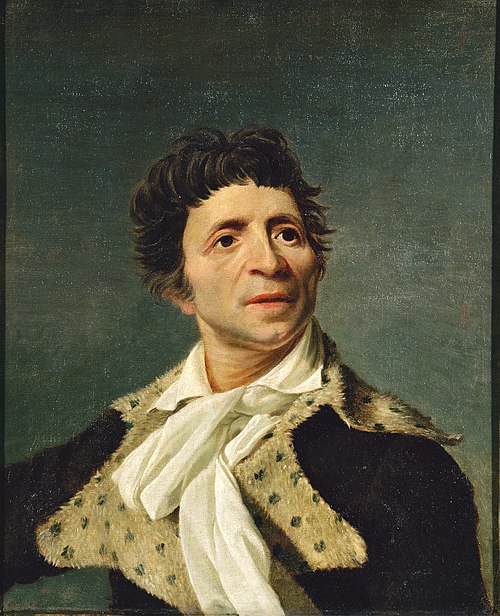

Da sinistra a destra: Danton, realizzato da Constance-Marie Charpentier, cognata di Danton, Parigi, Museo Carnavalet, 1792. Robespierre nel 1790 circa (anonimo), Parigi, Museo Carnavalet. Marat, ritratto realizzato da Joseph Boze (circa 1793).

Da sinistra a destra: assassinio di Enrico IV e arresto di Ravaillac, che fu poi condannato a morte a mezzo di squartamento. La seconda scena mostra l’assassinio di Enrico III e la morte dell’attentatore, il monaco domenicano Jacques Clément. In questo caso le guardie lo trafissero con le loro spade ed alabarde e il cadavere del regicida venne quindi scaraventato dalla finestra. Forse meglio così per lui, perché si risparmiò lunghi tormenti, come quelli cui fu sottoposto Damiens.

Qui accanto: L’orribile e prolungato supplizio che subì, il 28 marzo 1757, l’attentatore del re Luigi XV – Robert-François Damiens. Vi risparmio tutti i particolari, che potete leggere sulla pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Fran%C3%A7ois_Damiens.

Il destino del professore

Il deputato Porcher, che difende il nostro professore in aula, spiega che i “compiti” pericolosi assegnati dal professore ai suoi allievi sarebbero consistiti nella traduzione di alcuni brani tratti da Cicerone e Sallustio, autori dell’antica Roma. Le Tellier, in pratica, avrebbe invitato alcuni giovani, con il pretesto di un’esercitazione di grammatica, a riflettere sulle analogie esistenti tra la Parigi di Robespierre e la Roma di Catilina (noto congiurato attaccato da Cicerone in Senato). Le Tellier protesta contro i “feroci Silla” (Silla era un dittatore romano) e le loro liste di proscrizione.

I Giacobini mugugnano in aula, e Marat accusa per l’appunto il professore di essere un controrivoluzionario. Il deputato Porcher, imperterrito, conclude che il cittadino Le Tellier va liberato immediatamente. La Convenzione Nazionale non dà ascolto a Marat, che insiste accusando il professore di mirare al ristabilimento della monarchia, e decreta la scarcerazione dell’incauto e coraggioso professore.

Pensate che sia finita qui? Neanche per idea! I nemici politici dei Giacobini, i Girondini, colgono la palla al balzo per attaccare i loro avversari e mettersi dalla parte del professore.

Il 2 giugno, però, la Convenzione procederà all’epurazione e all’arresto di 19 deputati girondini e, il giorno dopo, il povero professore torna in prigione all’Abbaye. Pagherà a caro prezzo la sua imprudente abitudine di leggere l’attualità con lo specchio del passato. A un anno esatto dallo scoppio del suo caso, mentre i Girondini sono già stati ghigliottinati (il 31 ottobre 1793), Le Tellier sarà arrestato di nuovo il 16 maggio 1794 e, poco dopo, condannato a morte insieme ad altre quattordici persone il 24 giugno.

Non ho trovato ritratti del professore, e quindi presto a prestito un’opera di Ingres del 1807 che ritrae François-Marius Granet, un amico dell’artista, perché lo immagino un po’ così. Mi piace molto perché l’uomo ha un libro in mano.

Per concludere questa triste storia, proviamo a riflettere tutte le volte in cui noi stessi ci siamo arroccati sulle nostre posizioni e pregiudizi, accusando la controparte senza nemmeno ascoltarla.

Cristina M. Cavaliere

Molto interessante, Cristina. Riguardo alla grande rivoluzione, qualche giorno fa ho seguito con piacere una puntata di Passato e Presente condotto da Paolo Mieli improntata su Madame de Staël, coinvolta anch’essa nel dibattito del degenerare degli eventi fra il ’92 e il ’93. Oltretutto un personaggio che conoscevo pochissimo e mi sono andata a recuperare anche da un tuo post.

Ben triste che i portatori della nuova libertà dopo l’ancient régime abbiano perso la testa spinti da brama ed esercizio di potere (e poi la testa la persero sul serio).

Grazie di cuore per il passaggio e il commento, cara Luz. Ti confesso che ho pensato anche a te nello scrivere questo post! La scuola (e l’educazione in generale) è sempre stata un campo di battaglia per fazioni contrapposte, perché è proprio nella scuola che si formano le nuove generazioni, e i rivoluzionari lo sapevano benissimo, come lo sanno molti regimi anche attuali. Poi il clima arroventato ha finito per generare paranoia e vedere nemici dappertutto.