Ritorniamo a occuparci del Novecento e di donne. Qui l’articolo precedente sui problemi economici, sociali e politici che anticipano l’avvento del fascismo, firmato da Clementina Sanguanini. Di seguito Clementina approfondirà queste questioni e parlerà soprattutto della presa del potere da parte del fascismo.

Buona lettura!

***

Come scrive Federico Chabod in L’Italia Contemporanea 1918-1948, Piccola Biblioteca Einaudi, 1970, “era una politica stile 1866, completamente sorpassata nel 1914”.

Da una parte, vi erano i braccianti, contadini che per lo più possedevano aree di terreno troppo piccole per consentire loro di vivere e che mettevano le proprie braccia a disposizione delle proprietà altrui. Il loro problema era che a ogni piccola crisi agricola si vedevano diminuire il salario dai proprietari.

Dato che proprio i contadini formavano il grosso dell’esercito e pagavano con la loro pelle la vittoria, ci si pose il problema di cosa dare a questi ex combattenti, una volta finita la guerra. Così durante una riunione tenuta a Roma nel 1917 dai rappresentanti della Confederazione generale del lavoro e di altre organizzazioni, si chiese la requisizione delle terre non coltivate a favore delle popolazioni risolute a dissodarle. Nel luglio 1919 masse di contadini occuparono le terre non coltivate dei grandi proprietari. Questi lavoratori, in parte aderivano alle leghe rosse, in parte al cosiddetto “bolscevismo bianco”, quello dei cattolici sempre più presenti nel settore agrario.

Nella foto sopra: 1919-1920, i mutilati chiedono pane al governo.

Dall’altra parte, le masse operaie costituivano una realtà presente soprattutto nel Nord Italia: in particolare a Torino, Genova e Milano. Esse divennero le prime divisioni del movimento socialista prima, e di quello comunista dopo. Al loro interno si parlava sempre più dei consigli operai e dell’abolizione del capitalismo.

Le rivendicazioni di questa categoria di lavoratori andavano ben oltre gli aumenti salariali, superando le istanze di “terra ai contadini” espresse dai braccianti. Gli operai, inoltre, adottarono un atteggiamento di biasimo verso la guerra, verso i capi che l’avevano preparata e diretta, e anche verso coloro che l’avevano combattuta.

Esaminando la vita politica italiana antecedente la Prima guerra mondiale troviamo, pertanto, il partito socialista, con una fisionomia definita di struttura rigida; un gruppo minuscolo di deputati repubblicani composto dai discendenti di Mazzini; iniziava inoltre a fare la sua comparsa anche un esiguo gruppo nazionalista. Alle elezioni del 1913 parteciparono anche i liberali, i democratici e i radicali, che però non erano ancora dei partiti completamente strutturati. La politica di Giolitti, fra il 1910 e il 1914 tendeva idealmente ad assorbire il socialismo per portarlo verso una formazione di centro. Ma Turati rimase sempre all’opposizione.

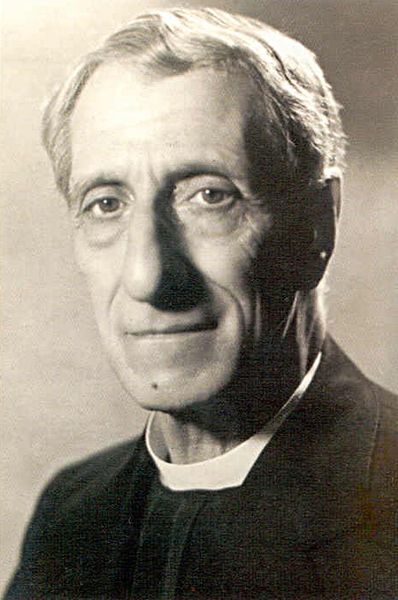

Nel 1919, nella scena politica, fece la sua comparsa il partito popolare italiano, capeggiato da don Sturzo, qui in una fotografia dell’epoca.

Si trattava di un partito a struttura rigida che disponeva di ben 22 quotidiani e 93 settimanali, molteplici banche, grandi come il Banco di Roma e piccole come le casse rurali, e che aveva come alleato la Confederazione italiana dei lavoratori, la quale poteva contare su un numero sostanziale di aderenti, soprattutto coltivatori. Nelle campagne, infatti, i cattolici erano più forti dei socialisti.

Il partito socialista venne accusato di essersi opposto alla guerra e, successivamente, di aver sabotato la guerra.

A questo punto si delineò la tragedia del socialismo italiano in quanto, anzitutto, lasciò che si creasse nell’opinione pubblica l’impressione che il partito fosse “antinazionale” – e questo gli farà perdere i voti della piccola borghesia – in seconda battuta, nel partito di Turati, Treves e Modigliani si parlava più di Lenin che di Marx.

L’estrema sinistra che voleva una lotta decisa contro la borghesia, nel 1921 si staccherà dal partito socialista per fondare il partito comunista.

Da questo clima di costante agitazione nacquero scioperi a getto continuo e costanti disordini.

Nella foto sopra: Biennio rosso, settembre 1920, Milano operai armati occupano le fabbriche.

Nel frattempo, nel partito popolare, oltre ai democratici sinceri, come Sturzo, vi erano anche i “conservatori” che in questa fazione politica vedevano solo un mezzo per difendere posizioni acquisite: il partito non era affatto omogeneo.

In questo continuo tira e molla di socialisti che perdevano terreno e popolari che avanzavano, la posizione del governo si fece sempre più precaria per l’assenza di una solida maggioranza e in tale circostanza fecero la loro comparsa i fascisti.

Nello stesso anno, il 1919, Mussolini fondò a Milano i Fasci italiani di combattimento, un gruppo che venne presto sostenuto dalla borghesia imprenditoriale agraria e che diffuse le violenze dello squadrismo fascista contro organizzazione sindacali, esponenti politici avversari (tra cui comunisti, socialisti e cristiano-popolari), cooperative.

Nel primo semestre del 1920, l’Italia era fra i paesi europei al primo posto in graduatoria degli scioperi e alla fine di quell’anno il fascismo divenne una forza politica di primo piano.

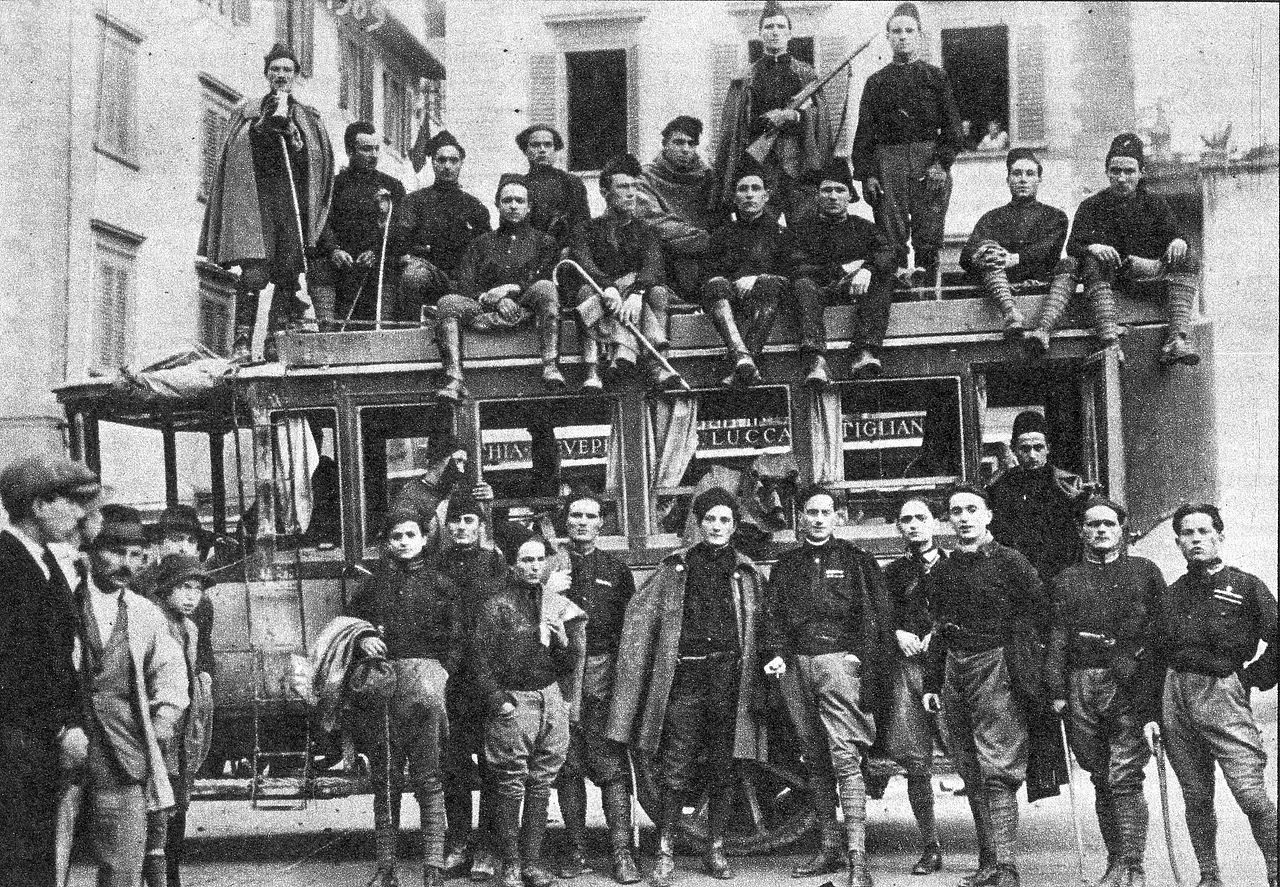

Nella foto sopra: Squadra d’azione fascista di Lucca nel 1922.

Nel 1921, in occasione del Congresso nazionale il Fascismo, da movimento diventò il Partito Nazionale Fascista. Nel 1922 Mussolini, effettuando la marcia su Roma, assunse la guida del potere.

Nella foto sopra: la marcia su Roma del 1922.

La prossima volta andremo nel vivo con il rapporto delle donne e il fascismo.

Clementina Daniela Sanguanini

BIBLIOGRAFIA:

Federico Chabod, L’Italia contemporanea 1918-1948, Piccola Biblioteca Einaudi, 1970

Georges Duby e Michelle Perrot, Storia delle donne, Vol. V, Laterza, Roma, 1992

De Grazia V., Le donne nel regime fascista – Venezia, Marsilio, 1993