Ecco a voi la terza e ultima puntata dell’importante articolo di Clementina sul nesso tra Sirmione e gli eretici, cioè i Catari. Per chi volesse recuperare i precedenti articoli, qui ci sono i link: prima parte e seconda parte.

***

Tuttavia, per comprendere come Sirmione divenne protagonista delle sanguinose vicende di cui abbiamo fatto cenno all’inizio, è necessario fare un passo indietro nel tempo.

Dovete sapere che a partire dal XI secolo, nell’Europa scossa dalle numerose e drammatiche agitazioni sociali, trovò terreno fertile una nuova setta religiosa, quella dei Catari, probabilmente originata dall’infiltrazione in Occidente di un’altra setta religiosa, quella dei bogomili, già presente fin dal decimo secolo in Tracia e Bulgaria.

Il movimento religioso dei Catari, di chiaro stampo eretico, iniziò a diffondersi in Renania, nella Francia settentrionale, nelle Fiandre, successivamente nella Francia meridionale, dove diede vita al movimento degli Albigesi, e per finire, in Dalmazia e nell’Italia settentrionale. Addirittura, nel 1167, gli eretici provenzali e italiani, attraverso il concilio di Saint-Félix-de-Caraman, presso Tolosa, posero le basi per la Chiesa Catara, organizzata in vescovati e diocesi. Qui accanto, potete vedere la croce catara (fonte: Wikipedia).

I Catari, il cui nome significa Puri, erano in netto contrasto con la Chiesa di Roma. Al pari dei Manichei, i Catari affermavano una concezione dualistica della realtà, secondo cui la salvezza dell’uomo sarebbe stata possibile solo a condizione di separare l’anima dal corpo. Il risultato sarebbe stato raggiunto attraverso la sofferenza fisica e la morte, senza alcuna mediazione né del clero né dei sacramenti. Nonostante la posizione talvolta estremista, l’esemplarità della loro condotta confrontata con l’opulenza e la corruzione di tanti prelati appartenenti al clero romano, esercitò un fascino intenso sulle coscienze del tempo. In questo modo ottennero l’appoggio, non solo delle classi popolari, ma anche di alcuni feudatari.

Ai loro successi si contrappose con durezza la Chiesa romana che, decisa a difendersi dagli eretici, approvò l’ordine religioso dei Frati predicatori, capeggiato da Domenico di Guzmàn (N.B: il futuro San Domenico, il suo ordine in seguito venne definito ordine domenicano). Qui accanto, potete vedere San Domenico e gli Albigesi in una miniaturadi Pedro Berruguete, Museo del Prado di Madrid (fonte: web).

I Frati predicatori vennero inviati in Linguadoca a contrastare gli albigesi (catari).

Lo stesso Domenico di Guzmàn, fu in prima linea contro le dilaganti eresie in quelle terre e qui le fonti storiche divergono: secondo alcune di esse, egli cercò di combattere gli eretici senza ricorrere alla violenza; secondo alcuni poeti trovatori, egli legittimò l’uso della violenza e gli stessi domenicani vennero dipinti come dei corrotti.

Intanto, nel 1208, su decisione di Papa Innocenzo III, venne bandita una crociata contro gli albigesi (leggi, Catari: termine derivato dalla cittadina francese Albi). A far degenerare il tutto furono le preoccupazioni di re e feudatari francesi per lo scardinamento dei pilastri sociali di famiglia e società civile che il Catarismo poteva comportare, ed ecco che si passò alle maniere forti: repressioni, giudizi sommari, impiccagioni e roghi divennero sempre più frequenti, fino all’entrata in campo del Tribunale dell’Inquisizione. Quella crociata si concluse nel 1219 con lo sterminio degli eretici provenzali e con l’annessione della Francia meridionale al Regno capetingio.

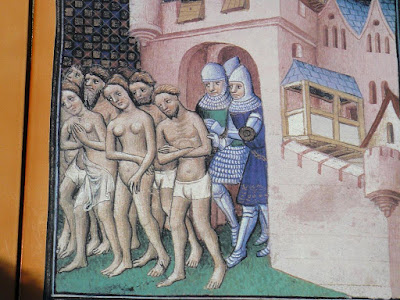

Da destra a sinistra: catari al rogo (fonte: web) ed espulsione degli abitanti di Carcassonne nel 1209, miniatura del manoscritto delle Grandi Cronache di Francia, 1415 circa, Maestro Boucicaut (fonte: web).

Nel 1220, papa Onorio III succedette ad Innocenzo III e conferì la corona del Sacro Romano Impero a Federico II di Svevia nella speranza che anche Federico si ponesse a capo di una seconda crociata. Le pressioni della Chiesa di Roma sull’imperatore erano molto forti. Mentre Federico operava per acquistare piena autonomia da Roma, in Germania principi e baroni lottavano per essere autonomi e nell’Italia del Nord i Comuni facevano altrettanto. Per questo motivo, anche Federico II combatté i Catari nel settentrione italiano, dove si erano rifugiati molti albigesi, e nel 1224 emanò una disposizione legislativa che introduceva la pena di morte per eresia.

Nell’immagine sopra: Luigi VIII di Francia espugna Marmande, disegno dal manoscritto della Canso de la crosada di Guilhem de Tudèle e riferita alla crociata albigese.

Oltre trent’anni dopo le battaglie che impegnarono i crociati in Francia, ancora sopravvivevano colonie eretiche in luoghi non troppo sospetti. La comunità più numerosa si trovava proprio sul lago di Garda. Ed eccoci tornati ai giorni in cui Mastino governava le terre veronesi, al cui interno venivano annoverate anche Desenzano e Sirmione.

Proprio sotto il suo governo, infatti, Desenzano e Sirmione divennero centri nevralgici dell’eresia, ospitando una corposa comunità di Catari. A dire il vero, anche in altri luoghi dell’Italia settentrionale erano sopravvissute alcun comunità catare protette dai feudatari che osteggiavano il potere del clero romano, per esempio a Concorezzo ossia vicino a Monza, a Bagnolo S. Vito che rimane nei pressi di Mantova, a Treviso, così come a Firenze e Spoleto.

Nel 1267 Sirmione era divenuta meta di tutti gli albigesi in fuga dalle persecuzioni, inclusi i massimi esponenti francesi del movimento, scampati alle stragi di Tolosa, Narbonne e Carcassonne.

Come ben ricorderete, però è esattamente in quell’anno che Corradino di Svevia giunse a Verona, ospite di Mastino e da lì partì la scomunica di Papa Clemente IV, attraverso la quale il papato dichiarava ufficialmente guerra al Potestà di Verona e ai suoi alleati.

Fu quindi nel 1267, che la lunga mano dell’Inquisizione si abbatté anche sul Garda: da Verona si favorì un’offensiva ai danni della roccaforte sirmionese che durò anni. E proprio contro Sirmione, il 12 novembre 1276, si scatenò la più intensa repressione antiereticale: una vera spedizione armata, con largo impiego di cavalieri e fanti, guidata dal vescovo di Verona Timideo, dall’inquisitore francescano Filippo Bonacolsi affiancato dal padre Pinamonte (capitano generale di Mantova), e da Alberto della Scala, fratello di Mastino signore di Verona.

Fu una caccia aperta all’eretico, come registra Ubertino de Romano, testimone più che attendibile in quanto vicinissimo al potere scaligero, che finì con 166 arresti. Dopo alcuni anni di prigionia, giunse il drammatico e definitivo epilogo che si consumò il 13 febbraio del 1278.

Quel giorno, i 166 Catari catturati a Sirmione, furono condotti nell’arena di Verona, che potete vedere nella foto accanto, legati ad una catasta di legno posta al centro della struttura e lì bruciati vivi in un immenso rogo (secondo alcuni storici l’esecuzione ebbe luogo in piazza delle Erbe, per altri, in piazza Bra. Ma questi sono solo dettagli).

In seguito Sirmione fu sciolta definitivamente dalla scomunica.

Come dimostrano le cronache, è evidente che dietro allo sterminio di questa comunità religiosa ci sia stata molta politica: l’azione dei veronesi conto i Catari era servita loro a pacificarsi con il papa. Mutatis mutandis, viene da chiedersi se qualcuno abbia mai imparato qualcosa dalla storia…

Eccoci arrivati alla fine della nostra escursione a Sirmione, che mi auguro vi sia piaciuta. Buona settimana a tutti e arrivederci al prossimo post!

Clementina Daniela Sanguanini

BIBLIOGRAFIA:

- M. Varanini, “Gli Scaligeri 1277-1387”, Milano, Arnoldo Mondadori Editore

- Hancock e R. Buval – “Il talismano, Le città sacre e la fede segreta”, Il Corbaccio.

- Viach – “Il Cataro”, Edizioni il Punto di Incontro.

ARTICOLI IN INTERNET:

Da Zoroastro ai Catari, Stelio Calabresi, http://www.rosacroceoggi.org/testi/DA%20ZOROASTRO%20AI%20CATARI.pdf

Catarismo: https://it.wikipedia.org/wiki/Catarismo

Catari: http://www.treccani.it/enciclopedia/catari_%28Enciclopedia-Italiana%29/

Ogni epoca ha i suoi stermini con le sue atrocità (come bruciare vive queste persone), forse non si impara mai dalla storia o forse gli interessi politici ed economici sono sempre in testa in tutti i momenti storici.

Sì, Giulia, hai ragione. Spesso più che la religione c’entrano i giochi di potere politici che si fanno a danno di persone che, in questo caso, non facevano nulla di male. La storia è sempre molto complessa, comunque.